Mortes sem despedidas, internações solitárias e isolamentos repentinos.

Milhões no mundo já conhecem de perto as consequências devastadoras do vírus fatal que ataca muito além do corpo.

É preciso conversar sobre os impactos desta pandemia na saúde mental de todos nós.

Reportagem: Aline Diniz e Vitor Fórneas

Imagens: Amanda Dias e Moisés Teodoro

Arte: Mohara Villaça e Maíra dos Anjos

Programação: Augusto Pereira

Revisão: Thiago Ricci

Coordenação: Maira Monteiro

Publicado em 09/03/2021 às 9:33

Em questão de dias, a Covid-19 deixou de ser vista como ameaça e mudou por completo rotinas em todo o mundo. No Brasil, em um ano, se estabeleceu como doença com o trágico potencial de matar centenas de milhares de pessoas, comparável a uma bomba atômica. Os enterros com caixões fechados, as incertezas dos pacientes internados e os isolamentos forçados trouxeram à tona dores nem sempre tão evidentes: angústia, ansiedade, exaustão e desamparo.

Mário Esteves sentiu na pele o amargor da solidão: enfrentou a doença que assola o mundo em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva) por quase duas semanas sem poder ver a mulher, os filhos, os amigos… ninguém além dos profissionais da saúde. E morreu, assim, só – a poucos dias de completar 82 anos. “Eu não falo que meu pai morreu, ele foi arrancado”, define um de seus seis filhos, Fernando Esteves.

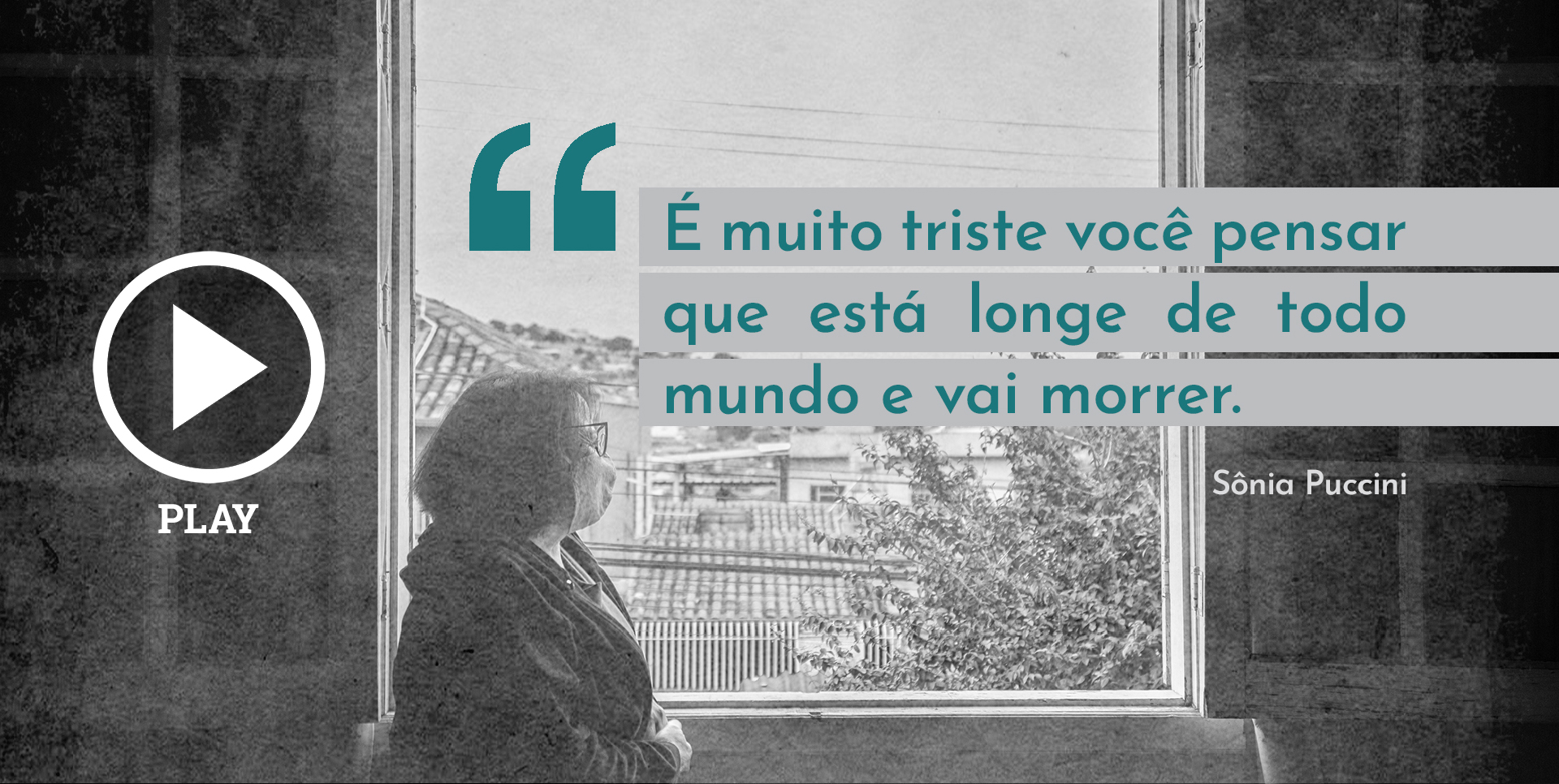

Sônia Puccini sobreviveu à Covid-19, mas basta lembrar de como se sentiu durante os sete dias de internação para chorar repentinamente. As lágrimas são uma forma de desabafo da professora aposentada de 58 anos. Para pacientes que resistem à doença, a angústia do isolamento repentino e as incertezas vividas no hospital ficam como uma ferida, ainda em cicatrização. Um considerável índice de transtorno mental entre recuperados foi identificado por um estudo internacional, que será detalhado nesta reportagem, mais abaixo.

Os relatos dos dois belo-horizontinos representam óticas diferentes de uma mesma realidade vivenciada por milhares de famílias atingidas diretamente pela contaminação por Covid-19 na capital mineira. A cidade registrou até esta segunda-feira (8) 113.597 casos confirmados e 2.822 mortes pela doença, segundo a Secretária de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG). E as dores vão além! Também atingem em cheio os profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate ao coronavírus e até quem decidiu manter um isolamento rigoroso em casa, mesmo com consequências financeiras e emocionais.

As histórias que se multiplicam ao nosso redor – e serão contadas nesta reportagem especial – já fomentam pesquisas e iniciativas para o enfrentamento dos impactos da pandemia na saúde mental da população. Como vivenciar todo esse sofrimento? Ouvimos psicólogos e psiquiatras para saber mais sobre como lidamos com emoções em um cenário tão peculiar e extremo.

O SEQUESTRO DO ADEUS

A morte chega de um jeito ainda mais duro para quem perde uma pessoa próxima por causa da Covid-19. A doença sequestra o último adeus. O paciente que está internado e não resiste ao vírus passa seus últimos momentos em vida longe dos familiares. Os procedimentos que se seguem são obrigatoriamente rápidos e, quase, impessoais. Os rituais fúnebres, tão importantes para o processo do luto, são encurtados.

O empresário Fernando Luiz Esteves, de 47 anos, considera que o pai, Mário Esteves, de 81, foi arrancado da família pela Covid-19. “Não houve uma despedida. Parece que ele está viajando e que uma hora vai aparecer, porque a gente não viu ele. A gente viu ele entrar no hospital, não vimos ele sair”, revela, emocionado.

Mário ficou 12 dias hospitalizado, longe de todos que amava. Mecânico de aeronaves, o idoso levava uma vida agitada e preferia não descansar, mesmo aposentado. “Ele se aposentou em 1987 e continuou trabalhando. Quando a gente chegava lá [na casa dele], ele sempre estava mexendo com alguma coisa e falava que iria deixar para descansar quando morresse”, relembra o filho. O que mais dói em Fernando, ainda no presente, é a lembrança de ter sido obrigado a ficar distante enquanto o pai enfrentava a doença. “A gente se sente inútil, impotente, de não poder estar ali do lado, dando força”, relata. “Poder fazer nada”.

O novo coronavírus se abateu como uma tempestade sobre a família de Fernando. Poucos dias antes de Mário ser internado, a mulher dele, Elza de Oliveira, de 78 anos, foi hospitalizada com a mesma doença. Enquanto ela recebia o tratamento na enfermaria, o mecânico de aeronaves começou a se sentir mal e foi direto para a UTI. Ela ficou internada por 20 dias. “Minha mãe estava feliz [no momento da alta] sem saber que ia receber uma notícia dessas, que o marido dela, com quem ela conviveu por 63 anos, havia falecido e ela não pôde se despedir dele”, conta.

As noras de Elza ficaram responsáveis por darem à sogra a notícia tão triste, exatamente no dia em que ela voltava para casa. “Minha mãe, pouco tempo depois, pediu para ver fotos do meu pai, porque ela não estava conseguindo se lembrar dele”, conta Fernando.

A impossibilidade de velar os mortos

Dos rituais relacionados ao luto, a família de Fernando vivenciou o momento em que um médico os informou sobre a morte de Mário e a burocracia do enterro. “Essa parte do velório é pior ainda, não digo que é a mais porque o processo todo é péssimo. Mas é mais ainda porque você não tem como se despedir. Não tem como ver. A notícia é dada largada, você não pode falar nada. No cemitério, eles já pegam a coroa de flor e colocam dentro da cova. Só podem ir no máximo 10 pessoas e, mesmo assim, só a família”, conta. “É um ciclo muito triste, de você ver isso tudo acontecer e não poder fazer nada. Nem se despedir direito. Você não despede”.

A impossibilidade do velório ocorre por causa do risco de transmissão da Covid-19. O gerente de atendimento do cemitério Parque Renascer, Montgomery Carvalho, explica que o protocolo é o mesmo para todas as vítimas da doença. Os funcionários orientam que a família não vá ao sepultamento – mas alguns decidem acompanhar o procedimento. A orientação, então, é de um distanciamento de cinco metros da urna. “Os profissionais usam macacão, luvas, máscaras e uma proteção de acrílico. Depois do sepultamento, as roupas são desinfectadas e só assim eles podem retirá-las. Tudo está sendo feito com muita segurança”, detalha Carvalho.

Ele explica ainda que o caixão não pode, em hipótese alguma, ser aberto. “A urna já chega lacrada e nem aquele vidro que mostra o rosto da pessoa pode ser aberto”, acrescenta. Não é incomum parentes implorarem para que os funcionários do cemitério permitam que seja dado um último adeus. “Infelizmente temos que negar o pedido. Não há como fazer diferente. É um protocolo sanitário para a segurança de todos”, explica o gerente.

A família de Mário não pôde ver o rosto do mecânico de aeronaves na tal “janelinha” do caixão, nem teve opção de escolher a roupa com a qual ele foi enterrado. A esposa do aposentado, que não participou do processo, se preocupou. Perguntou aos filhos o motivo do marido não ter sido sepultado com um terno. Os familiares sequer souberam responder à pergunta. Ninguém sabe se Mário foi sepultado nu ou com a camisola do hospital. “Eu não falo que meu pai morreu, ele foi arrancado”, conclui Fernando.

Como a ausência de rituais afeta o luto

O psicólogo Fábio Belo, do Departamento de Psicologia da UFMG, explica que, de uma forma geral, o luto na cultura ocidental é feito de uma maneira pública. Os rituais fúnebres são importantes para que as pessoas relembrem histórias e se despeçam – a impossibilidade desses costumes deixa o processo ainda mais duro. “É muito importante que haja o reconhecimento do corpo, um sepultamento adequado, que haja, enfim, algo público no sentido da despedida do ente que vamos enterrar. O trabalho de luto tem certo automatismo. Não é totalmente natural, mas é muito culturalmente determinado também. Existem determinantes sociais, culturais, que facilitam ou dificultam o luto”, contextualiza o especialista.

Fábio compara a experiência das famílias que perderam pessoas para a Covid-19 com o sofrimento daqueles que perderam entes queridos na época da Ditadura. Ele considera que a ausência do corpo pode fazer com que o luto seja quase eterno, já que não há uma espécie de materialização da morte. “Assemelha-se com o que vimos no regime ditatorial, quando as pessoas eram assassinadas e o familiar não tinha a localização do corpo e não podia fazer o ritual fúnebre. A gente observa que, para pessoas que perderam o ente desta maneira, o luto é interminável. É possível que encontremos tipo de efeito semelhante em parentes que perderam seus entes durante a pandemia”, explica.

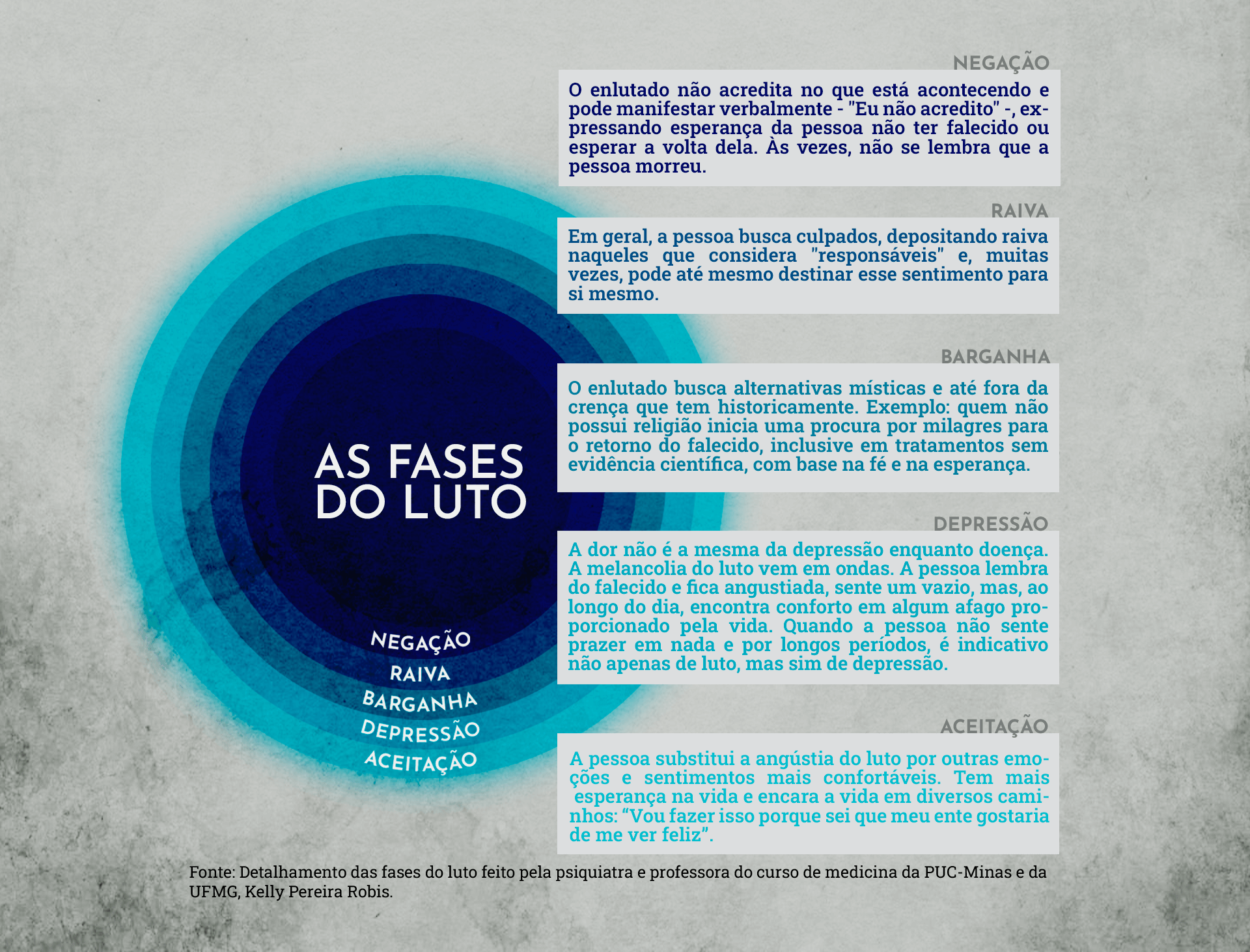

Especialistas em psicologia concordam que as fases do luto, apesar de tangíveis o suficiente para serem classificadas, não funcionam de forma linear. Há quem vivencie emoções misturadas, enquanto outros precisam de mais tempo para enfrentar etapas ou até nunca conseguem superar determinado momento desse ciclo. “O trabalho de luto é singular e varia de pessoa para pessoa. De maneira geral, os códigos sociais auxiliam neste trabalho de luto e um deles são os rituais fúnebres. É provável, ainda é uma hipótese a ser estudada, que esses trabalhos (relacionados à Covid-19) demorem mais. Efeito de melancolia é esperado, já que o luto é muito mais prolongado, mais doloroso”, explica o psicólogo Fábio Belo.

Desde maio de 2020, a rede API (Apoio a Perdas (Ir)reparáveis) tem recebido familiares de pessoas que morreram em decorrência da Covid-19. A psicóloga Gláucia Rezende Tavares fundou a iniciativa em Belo Horizonte há 22 anos após perder sua filha em um acidente de carro. “Em tempos de Covid-19, estamos fazendo reuniões online, acolhendo os enlutados da era coronavírus”, relata. O trabalho é voluntário. Interessados podem acessar o site (http://redeapi.org.br).

SOBREVIVENTES:

UMA DOENÇA DESCONHECIDA E A LUTA SOLITÁRIA

Adriano Gonçalves Mol, de 58 anos, passou 49 dias internado. Durante os 21 primeiros dias, sentiu-se praticamente morto em um leito de UTI do hospital Keralty. Sem contato com a família, ele nem mesmo entendia a dura batalha que estava enfrentando. Já no quarto, da mesma unidade de saúde, ainda precisou de um tempo para se situar. “Depois que saí da UTI fui ficar no quarto, mas eu não falava coisa com coisa”, conta.

Já a professora aposentada Sônia Puccini, também de 58, saiu de casa para se consultar no hospital Lifecenter, mas não foi autorizada a deixar a unidade. O exame indicou a presença do novo coronavírus e ela precisou ficar internada. Diferentemente de Antônio, a educadora teve, no mesmo dia, a dimensão de que poderia nunca mais ver a família e se viu entregue à depressão e à solidão.

Sônia chegou ao centro de saúde acompanhada do filho Felipe Puccini, de 21 anos. Ele também teve a doença, mas foi liberado para fazer o tratamento em casa. “Senti um abandono. Não que ele [filho] estivesse me abandonando, mas não havia ninguém para segurar minha mão e partilhar comigo esse susto, aquele medo”, desabafa. Durante os sete dias seguintes, a professora teve a certeza de que morreria. O alento veio por meio das conversas de vídeo realizadas com a família. “À medida que eles iam me mandando áudios, eu chorava muito. Nas videoconferências, eu tentava segurar o choro. É muito ruim, é triste demais”, relembra, com lágrimas nos olhos.

Suportar a doença não foi fácil. Em alguns dias, Sônia se sentia melhor. Em outros, um simples banho a deixava cansada. “O período de recuperação é muito lento. Nos primeiros momentos, você toma o remédio, mas a dor não melhora. Dói o corpo, dói a cabeça, e você sente cansaço e falta de ar. Você não sente que está melhorando e junta com a depressão e a tristeza. As coisas ficam piores ainda”, detalha.

Enquanto Adriano lutava na UTI, a família mantinha a esperança em casa. “Não foi fácil, não. A gente não podia fazer visita, não podia vê-lo e nem saber o que estava acontecendo. Foi muito, mas muito difícil mesmo. Mas em momento algum perdemos a esperança, sempre pensamos que ele ia superar. Nos apegamos a Deus, aos amigos e à família”, revela a esposa, Helena da Cunha Mol, de 54 anos.

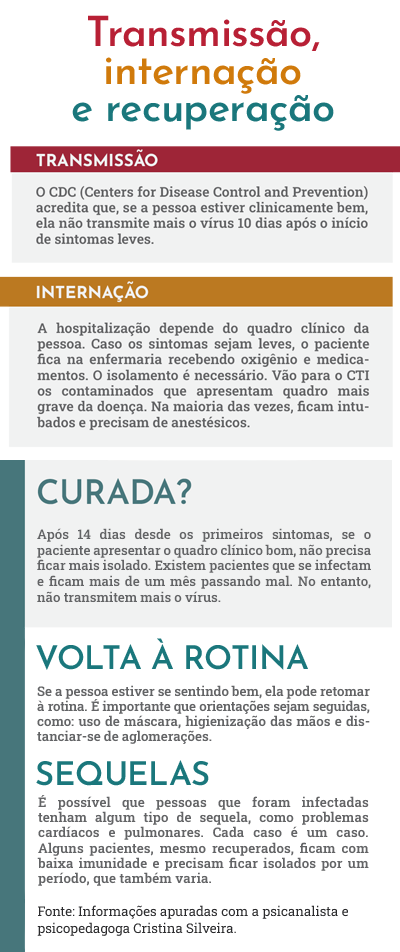

Um estudo feito pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, apontou que um em cada 16 pacientes com Covid-19 será diagnosticado com algum transtorno mental dentro de três meses após a infecção. Para chegar a essa conclusão, pesquisadores avaliaram 62 mil pessoas que se recuperaram da doença. O risco demonstrou ser duas vezes maior para os que precisaram ser hospitalizados.

“Os mais comuns foram os transtornos de ansiedade, mas depressão, insônia e, raramente, demência, também ocorreram”, disse à Reuters o coordenador da pesquisa britânica, Maxime Taquet.

O estudo foi publicado na plataforma científica MedRxiv em agosto. Até início de março, a pesquisa ainda não havia sido submetida a revisão de pares.

Desamparo, medo e angústia:

De onde vêm?

O psicólogo do Departamento de Psicologia da UFMG, Fábio Belo, explica que, do ponto de vista da psicanálise, o sofrimento dos doentes hospitalizados em decorrência da Covid-19 tem relação com a noção de desamparo. Sem exceção, conforme o especialista, todos os seres humanos, quando bebês, experimentam o desamparo. “Nós somos incapazes de nos auxiliar e de nos ajudar. Não sabemos como lidar com o nosso próprio corpo, com o mundo, com o que nos acontece, afinal, não temos consciência do que nos sucede. Então, o desamparo é uma das primeiras experiências, por assim dizer, psíquicas e afetivas que marcam a introdução do humano no campo subjetivo”, esclarece.

Experiências traumáticas, como a internação, são capazes de trazer de volta a marca de abandono já vivenciada na primeira etapa da vida. “A internação e o isolamento podem trazer o retorno do desamparo e de tudo que é característico dele, como angústia, medo, tristeza, pânico e a sensação de que, efetivamente, não há saída”, considera Fábio.

A psiquiatra e professora do curso de medicina da PUC-Minas e da UFMG, Kelly Pereira Robis, acrescenta que o estado do humor do paciente tem relação direta com a progressão na cura. “Quanto mais sozinho e isolado, provavelmente, existe a chance de uma recuperação mais lenta. O estado emocional influencia, pois tudo está interligado”, explica.

Adriano e Sônia ficaram longe de quem eles mais amam durante, provavelmente, o momento mais difícil de suas vidas. No entanto, há pessoas que, por destino ou vocação, viram família. Quando teve certeza de que nunca mais veria o marido e os filhos, Sônia ouviu médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e outros profissionais que a convenceram de que ela estava se recuperando. “Só tenho a dizer [sobre a equipe médica] que eles são vitoriosos”, conclui.

Demorei uns oito dias [após sair da UTI] para entender o que estava acontecendo. Parece que eu fiquei sem memória. As pessoas me faziam perguntas e eu não sabia responder, era como se tivesse apagado tudo. Quando fui para o quarto, eu não falava nem andava.

O fim do sufoco e a volta para casa: O recomeço

Adriano perdeu o paladar e, nas palavras dele, voltou a ser criança após a doença. “Demorei um mês para começar a andar, mesmo assim com o andador”, conta. O recomeço não foi nada fácil, mas a felicidade de estar de volta ao lar impulsionou a recuperação.

Sete meses após a alta, ele voltou a trabalhar como motorista de ônibus. “Ele não teve sequelas, graças a Deus, mas ainda não voltou totalmente com as forças nos braços e pernas. Diante de tudo que passou, o Adriano está ótimo”, avalia Helena.

Já Sônia voltou para casa após sete dias de internação e ficou isolada por outros sete em um quarto. Recuperada, ela voltou a lecionar, a fazer o almoço para a família e a brincar com os cães e gatos que tanto ama. “Depois que voltei a dar aulas, foi maravilhosa a minha volta. Pra mim foi uma glória, porque eu nem esperava voltar para casa e, de repente, consegui fazer tudo. Eu falo que foi uma vitória”.

Sônia concedeu sua primeira entrevista à reportagem logo após a alta. Sete meses depois permanece mantendo uma rotina de distanciamento social, agora aposentada.

O DESAFIO DE SER FORTALEZA EM MEIO AO CAOS: OS HERÓIS DA SAÚDE

“Assim como todo o resto da humanidade, ficamos inseguros”. Assim a enfermeira Carolina Britto, diretora do Sindicato dos Enfermeiros de Minas Gerais (SEEMG), resumia o sentimento dela e de muitos colegas da área da saúde ainda em agosto, quando concedeu sua primeira entrevista ao BHAZ. Cerca de 15 dias depois, ela foi diagnosticada com Covid-19 e precisou ser internada.

“A minha internação se deu como um desdobramento da Covid-19, já que tive tromboembolismo, que são pequenos coágulos que podem ser encontrados nas artérias, por exemplo, e obstruem a passagem do sangue. O meu grande medo foi ter que amputar algum membro do corpo, como as mãos”, conta a enfermeira.

Até segunda-feira, só em Belo Horizonte, mais de 2.131 desses trabalhadores contraíram o novo coronavírus (veja o gráfico abaixo). E, diferentemente de uma parcela da sociedade que prefere negar a existência da doença, essas pessoas entraram nas estatísticas porque a profissão que escolheram demandam esse nível de dedicação.

Carolina revela que um dos desafios é o isolamento. Em meio à pandemia, ela decidiu deixar de morar com os pais, que são do grupo de risco. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem precisam se manter longe da família para evitar o risco de contaminação. Nesse cenário, algumas famílias mudaram hábitos e, em alguns casos, se separaram.

“Tenho certeza de que peguei a doença no ambiente de trabalho. Eu não convivia com outras pessoas. A minha rotina era casa, trabalho, trabalho e casa. Até me mudei por eu ser um risco em potencial. Não pegava transporte público, sempre me deslocava de moto e tinha dias e horários certos para fazer compras”, conta.

A médica Júlia Rocha também passou a conviver com o receio de “adoecer a família”. “Estou mais cuidadosa e atenta, mas não vejo a hora de tudo isso passar”, desabafa.

Não é fácil. O medo de me infectar e levar a doença para a minha casa me acompanha.

Júlia Rocha, 37anos

Médica

Ainda que alguns [profissionais] não tenham tido a possibilidade de estar em outro espaço [mudar de casa], eles tiveram que mudar a rotina e experimentar uma nova forma de afeto familiar, sem o toque.

Carolina Britto, enfermeira

A ausência de acompanhantes e a demanda de afeto

A internação em decorrência da Covid-19 impede que os doentes tenham, nas enfermarias ou nos quartos, acompanhantes. Longe da família, eles passam a contar com os cuidados dos profissionais dos centros de saúde. “É o profissional da enfermagem que faz a ponte entre paciente e família e paciente e outros profissionais da saúde. Os pacientes encontram em nós segurança para difundir suas necessidades, desde emocional a física. Esta relação de confiança é mais estreitada porque não tem ente querido do grupo familiar”, conta Carolina.

O cuidado com os pacientes que estão em uma situação mais grave é ainda mais delicado. A Covid-19 faz com que os doentes pensem na morte como algo próximo, o que não faz parte do cotidiano da maior parte das pessoas que “correm de um lado para o outro” para dar conta do dia repleto de tarefas. “Nós da enfermagem não tratamos somente o aspecto da doença. Nossa demanda aumentou por causa desse medo trazido pela enfermidade, que é a iminência da morte”, revela a enfermeira.

No enfrentamento da solidão, os pacientes acabam depositando nos profissionais a esperança de alento. “Trabalho numa unidade que recebe pacientes de várias cidades de Minas Gerais e, mesmo aqueles que são de Belo Horizonte, nem todos têm smartphone, que ajuda o paciente a manter contato com familiares. Quando você está sozinho, um dia já é muito, imagina quando a internação é mais demorada. Se a pessoa fica no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) é ainda pior, o ambiente é mais ‘frio’ e traz mais tristeza”, descreve a profissional da enfermagem.

Mesmo no caso dos doentes que não precisam ficar hospitalizados, a figura dos profissionais de saúde é o que traz paz. A médica Júlia Rocha atende doentes que não estão internados e também percebe a importância do acolhimento. “A gente entra em contato toda manhã. Quando o acompanhamento termina, eles se mostram muito gratos pela atenção que tiveram e falam que o nosso trabalho como equipe foi decisivo para que se sentissem mais seguros e confiantes”, compartilha Júlia.

As marcas da doença em quem cuida

Assim como para quem se vê infectado por um vírus desconhecido, o desamparo e a solidão chegam para os profissionais de saúde. O psicólogo Fábio Belo acredita que esse fenômeno ocorre porque essas pessoas estão na linha de frente e “vivenciam a experiência que acontece com os pacientes”.

Fábio acrescenta que médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem sentem ainda uma enorme pressão, já que eles convivem com uma situação que, em alguns casos, não há soluções que reduzam o sofrimento. “Vem a sensação de impotência, tristeza, raiva do que está acontecendo e a situação na qual se encontram. Todo esse tipo de reação é esperado, já que eles são profissionais que vão com a expectativa de curar o paciente e de salvar vidas. Mas, quando a situação produz tamanho traumatismo, eles também ficam submetidos a esse desamparo que causa angústia e dor psíquica”, explica.

Júlia Rocha tem encontrado na música e na leitura um alívio para seguir a luta diária contra a Covid-19. “De algum modo, consegui buscar na arte, na família, na leitura e no próprio trabalho na comunidade um equilíbrio que tem me ajudado a seguir”, afirma. “Não é fácil”.

PRESOS EM CASA:

COMO É VIVER ISOLADO

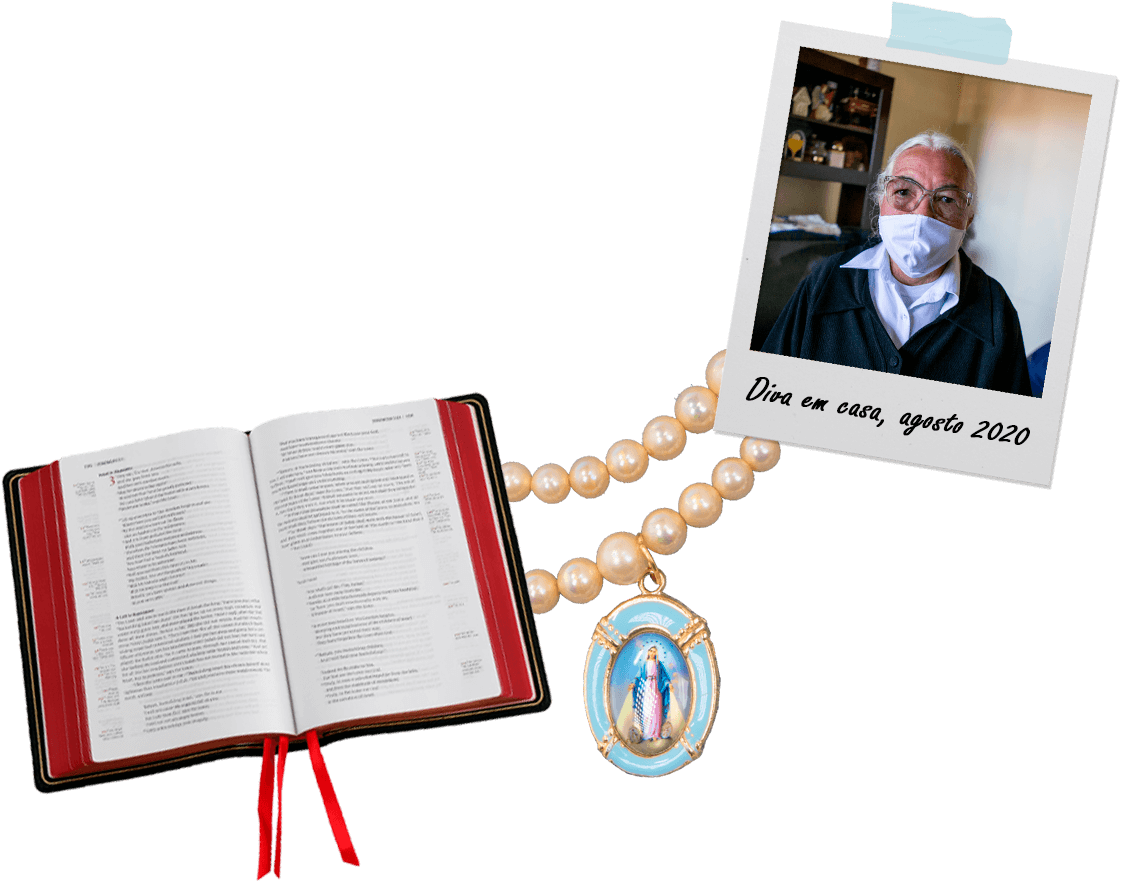

O ser humano é um ser social. Por meio das conversas e de outros tipos de interação é que as pessoas elaboram problemas, se divertem e dão cor à vida. “O que nos difere do homem primitivo é exatamente o envolvimento com o outro. O ser humano se transforma e elabora suas questões socialmente”, explica a psicanalista e psicopedagoga Cristina Silveira. De repente, o novo coronavírus passou a impedir o contato próximo entre as pessoas. Isso, de uma forma ou de outra, atingiu toda a sociedade e manter a sanidade mental virou o maior desafio. Johnny Moraes, de 25 anos, por exemplo, é um estudante de engenharia de produção que passava o dia inteiro fora de casa. A aposentada Diva de Souza Gonçalves, 82, costurava peças para vender e tinha o costume de ir ao Centro de Belo Horizonte comprar tecidos, além de não perder as missas da igreja do bairro. De um dia para o outro, tudo mudou.

O universitário precisou largar a academia, as baladas, o trabalho, a faculdade e se viu sendo ele mesmo sua única companhia. Na correria do dia a dia, Johnny mesmo avalia que ninguém tem muito tempo para olhar para dentro. Já Diva precisou ainda abrir mão da igreja, algo muito importante em seu cotidiano. Também não pôde ver mais os parentes e passou a matar as saudades com a ajuda do telefone.

Johnny revela que a pandemia o fez repensar a vida. “Precisei de ajuda médica, mas resolvi procurar um amigo que é psicólogo. Foi uma ajuda informal. Parecia que eu tinha medo de conviver comigo mesmo e não sabia aproveitar o meu tempo. A pandemia serviu para eu trabalhar algumas coisas interiormente”, acrescenta o jovem. Diva conseguiu achar o acolhimento na fé. “Não fico pensando muito nessas coisas [Covid-19]. Coloco nas mãos de Deus e deixo acontecer. Não adianta ficar preocupada, pensando que vou morrer. Como dizia aquela música que não lembro o cantor [Salette Ferreira] ‘Tudo passa, tudo vai passar’”, considera.

O fato de ficar sozinho me assustava. Sempre quis estar rodeado de amigos, numa mesa de bar. Minha principal dificuldade é não ter convívio social. Tive que aprender a ficar em casa.

Johnny Morais, 25 anos

Estudante

Nova vida, velhas atividades

A pandemia ainda serviu para que Johnny e Diva redescobrissem passatempos e apreciassem mais o lar. O jovem trocou a cerveja de sexta e a balada de sábado por livros e séries. “Muitas vezes, por conta da correria, a gente não tem tempo pra gente. Antes só fazia isso quando ia para academia. A pandemia nos faz repensar”, explica. Diva foi pelo mesmo caminho. Ela passou a usar o tempo livre para fazer atividades que sempre lhe deram prazer. “Para ocupar esse tempo, procuro fazer o que sempre gostei: escrever, costurar e fazer artesanato. O artesanato, a arte e a cultura, de modo geral, estão sendo um auxílio para eu não entrar em depressão”, detalha.

Ainda em julho do ano passado, quando concedeu uma primeira entrevista à reportagem, Johnny previa mudanças a longo prazo. “Quando as coisas voltarem [ao normal], vou frear o meu ritmo. Vou dedicar mais tempo para mim. Dividindo-o com as coisas que gosto. Antes eu sentia muita falta de sair, hoje nem tanto, mas não sei dizer se virei caseiro”, reflete.

Um ano após o primeiro fechamento da cidade, traços da nova rotina continuam a delimitar os espaços de Johnny. “Sigo trabalhando em Home Office. Apenas uma vez por semana que vou na empresa. Fora disso, permaneço recluso em casa, não estou indo em festas e evitando aglomerações. Estou procurando fazer meu papel. O bicho está pegando. Por mais que tenha começado a vacinação, os casos seguem aumentando e parece que as pessoas não estão se importando”, avalia.

A aposentada ainda não voltou a frequentar a igreja. No entanto, ela acredita que a pandemia não veio por acaso. “Eu também penso que se estamos passando por isso é porque Deus quis. É um puxãozinho na nossa orelha. O mundo está muito violento. É momento de despertar para a vida e temer a Deus”, profetiza.

Estou sentindo muita falta de ir à igreja. Há 37 anos me mudei para o bairro e vou na comunidade, mas agora não posso ir lá. Mesmo assim eu continuo minhas orações e estou rezando pela televisão.

Diva de Souza, 82 anos

Aposentada

Lidar com a pandemia sem perder a saúde mental

Não tem receita pronta para superar momentos difíceis. No último ano, algumas pessoas aproveitaram o tempo para praticar e descobrir as mais diversas atividades. As lives (transmissões ao vivo) invadiram as casas, os exercícios online viraram febre. Outros “zeraram” o Netflix. A psicanalista e psicopedagoga Cristina Silveira concorda que várias dessas atividades citadas podem ajudar a manter a sanidade mental quando se precisa ficar dentro de casa. “Ver séries e filmes, jogar jogos de tabuleiro, escrever, pintar, ler livros atrasados e fazer uma caminhada em um local em horários vazios são algumas alternativas”, lista.

A especialista aponta ainda que manter conversas com amigos e redescobrir o lar são ótimos afazeres. “A casa é o nosso segundo templo, o primeiro é o corpo. Pode ser uma boa hora de limpar e decorar. Quando a gente limpa, a gente faz uma limpeza interior”, ressalta. Ela ainda lembra que a cultura do consumismo faz com que, cada vez mais, as pessoas acumulem objetos desnecessários. “Tem gente que tem mania de sapatos e tem 200 pares encalhados, o mesmo acontece com maquiagem, por exemplo. É muito lixo dentro de casa e dentro da gente mesmo”, pontua. Cristina considera que o isolamento social pode ser um tempo para que repensemos a questão do consumo exacerbado.

A psicanalista aconselha também que as pessoas usem esse tempo em casa para se alimentar melhor e cuidar do corpo, com exercícios dentro do lar. Ela ainda lembra que alguns pais e mães estão tendo uma oportunidade de lidar mais com os filhos. “Os pais de fim de semana estão convivendo com os filhos e reconhecendo os próprios filhos”, considera. Ela alerta, porém, que os homens precisam cuidar para que as mulheres não absorvam, sozinha, todo o trabalho. “É uma oportunidade para os maridos reverem suas posturas e serem mais acolhedores”, explica.

Depressão e angústia:

a hora de procurar ajuda

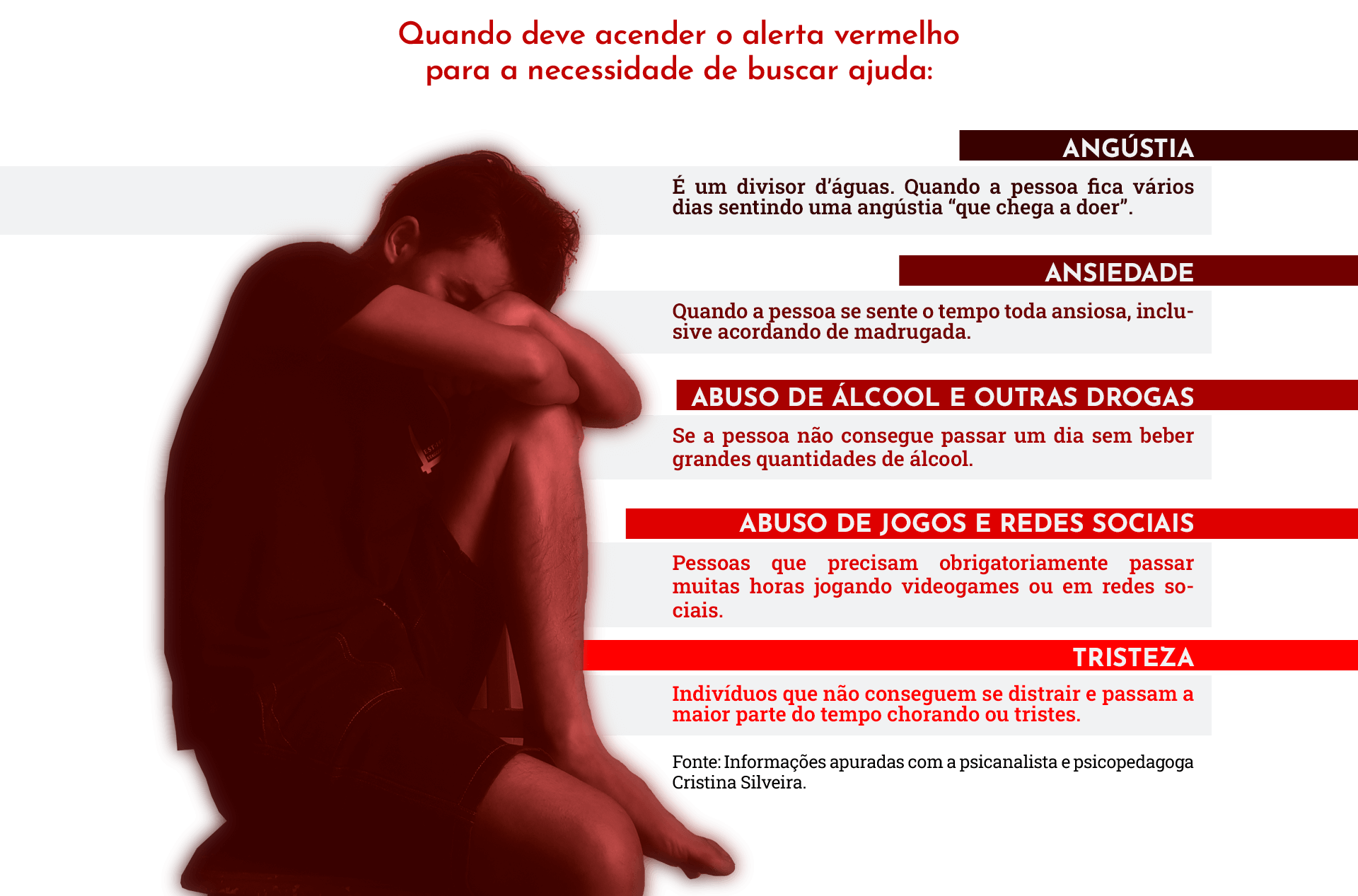

A psicanalista avalia que há um limite, um alerta vermelho, que precisa ser levado em consideração com relação à tristeza durante a pandemia. Ela explica que a angústia é uma espécie de alerta. “A pessoa começa a ficar angustiada, ansiosa. O padrão de sono fica ruim, ela passa a acordar às três da manhã com sintomas de ansiedade”, explica. Cristina acrescenta que o abuso de bebidas alcoólicas e de jogos eletrônicos também são sinais de alerta. “A pessoa que passa 12 horas em frente a um celular, ou tem irritação constante e até mesmo uma depressão grande. Muito sono também pode indicar depressão”.